2023年3月8日,中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》(以下简称《公约》),2023年11月7日,《公约》已在中国生效实施。据最高人民法院网站报道,为配合《公约》的生效,最高人民法院已于2023年11月1日发布《关于人民法院做好<取消外国公文书认证要求的公约>对我国生效后相关工作的通知》,进一步明确了《公约》在司法领域的衔接、适用问题。

由于公证认证事宜直接影响到涉外诉讼中的授权文件和证据的提交,本文就《公约》对涉外诉讼的影响以及相关注意事项进行汇总,以期有助于各位读者[1]。

一、直接影响:《公约》缔约国范围内涉外诉讼中境外公文书不再需要驻外使领馆认证

《公约》关于“公文书”的定义在第一条:“在适用本公约时,下列文书被认为是公文书:(一)与一国法院或法庭相关的机关或官员出具的文书,包括由检察官、法院书记员或司法执行员(“执达员”)出具的文书;(二)行政文书;(三)公证文书;(四)对以私人身份签署的文件的官方证明,如对文件的登记或在特定日期存在的事实进行记录的官方证明,以及对签名的官方和公证证明。”

结合上述定义及《公约》第二条、第三条之约定,属于上述范围的公文书在缔约国的领土内将不再需要认证,只需要签发附加证明书[2]即可。在司法领域,《公约》生效后境外公文书(结合定义可能包括对授权委托书等进行公证的文书、法院裁判文书以及其他公文书)也将省略了驻外使领馆认证的环节,提交符合《公约》要求的附加证明书即可。

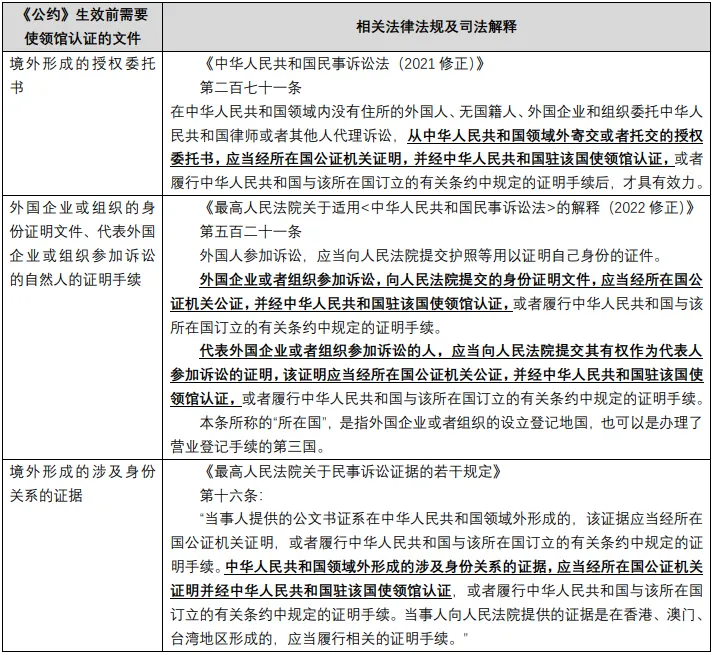

《公约》生效前,关于需要使领馆认证的材料主要集中于《民事诉讼法》及最高人民法院的司法解释,为方便对比,笔者将《公约》生效前的认证相关规定汇总如下:

二、《公约》发布生效后涉外诉讼注意事项

(一)《公约》免去了缔约国范围内的认证环节,但未明确不需要公证环节,因此境外形成的公文书如作为证据提交,仍需所在国公证机关进行公证

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十六条之规定,公文书如在诉讼程序中作为证据需要公证,而涉及身份关系的证据不仅需要公证还需要驻外使领馆认证。《公约》生效后,虽然免除了驻外使领馆认证的环节,但没有明确不再需要公证的环节,因此稳妥起见,如境外形成的公文书需要作为证据提交,建议先与法官沟通确认,或者继续由公证机关予以公证,避免诉讼中对方当事人在质证中主张证据未经公证、存在瑕疵的风险。

(二)境外公文书如为外文,依然需要有翻译资质的机构进行翻译后提交

《民事诉讼法》第五百二十五条规定:“当事人向人民法院提交的书面材料是外文的,应当同时向人民法院提交中文翻译件”,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定:“当事人向人民法院提供外文书证或者外文说明资料,应当附有中文译本。”

基于上述规定,如果境外公文书是外文形成,那么需要选定法院认可的具有相关资质的翻译机构,翻译后将将中文译本与外文资料一并作为证据提交。以北京地区为例,北京市高级人民法院在2004年发布《北京市高级人民法院关于民商事国际司法协助工作的若干规定》(京高法发[2004]2号),其中第十二条规定,由北京市高级人民法院建立翻译机构名册,法院或当事人委托翻译的,应从翻译机构名册中选择。2004年3月1日,北京高院发布《北京市高级人民法院关于确定第一批国际司法协助工作翻译机构名册的通知》,公布了首批入选名册的翻译机构,该名册后来又进行过增补,实践中可以选择当地法院认可的有资质的机构。

(三)《公约》不适用港澳台地区,港澳台地区形成的证据仍需按照现有规定履行相关的证明手续

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十六条规定:“……当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。”

基于上述规定,港澳台地区形成的证据仍应当履行相关的证明手续,目前司法实践中对于港澳台地区形成证据的要求并不统一,在诉讼流程中一般需要与法官保持沟通,根据案件的具体情况和流程确定是否需要就港澳台地区形成的证据进行相关的证明手续。

关于港澳台地区形成证据的证明手续,主要由司法部以通知的形式予以规定,以香港为例,对于在香港地区形成的证据的公证证明问题,根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及其附件、《关于涉港公证文书效力问题的通知》等规定,主要会从两个方面进行审查:(1)是否经在司法部注册的香港委托公证人(律师)进行公证,并加盖火漆封印;(2)是否经中国法律服务(香港)有限公司加章转递。其中《关于涉港公证文书效力问题的通知》中明确指出,在办理涉港案件中,对于发生在香港地区的有法律意义的事件和文书,均应要求当事人提交委托公证人出具并经司法部中国法律服务(香港)有限公司审核并加章转递的公证证明;对委托公证人以外的其他机构、人员出具的或未经审核加章转递程序的证明文书,应视为不具有民事诉讼法中规定的公证文书的证明效力和执行效力。

(四)向国际商事法庭提交的证据材料不强制要求办理公证认证

《最高人民法院关于设立国际商事法庭若干问题的规定》第九条规定:“当事人向国际商事法庭提交的证据材料系在中国领域外形成的,不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续,均应在法庭上质证。当事人提交的证据材料系英文且经对方当事人同意的,可以不提交中文翻译件”。

《最高人民法院办公厅关于印发<最高人民法院国际商事法庭程序规则(试行)>的通知》第八条规定:“原告根据《规定》第二条第一项向国际商事法庭提起诉讼,应当提交以下材料:……(三)原告是自然人的,应当提交身份证明。原告是法人或者非法人组织的,应当提交营业执照或者其他登记证明、法定代表人或者负责人身份证明;(四)委托律师或者其他人代理诉讼的,应当提交授权委托书、代理人身份证明……前款第三项、第四项规定的证明文件,在中华人民共和国领域外形成的,应当办理公证、认证等证明手续”。

根据上述规定,向国际商事法庭起诉时原告以及代理人的身份证明如果是境外形成的,应当办理公证、认证等证明手续,但提交的证据材料并不强制要求办理公证认证,经对方当事人同意也可以不提交中文翻译件。

结语

《公约》的生效和实施直接免除了使领馆认证的环节,可以预见会大幅度节约涉外诉讼中当事人的时间、经济成本,进一步促进国际人员往来和经贸合作、优化营商环境,我们也期待司法机构能够在国际化的经济大环境下更加便捷的定分止争,成为习近平总书记“法治是最好的营商环境”论述的新注解。

[注]

[1] 为免疑义,本文所述影响范围仅限于《公约》所生效国家(具体名单见附件一)。

[2] 见附件二。

扫描二维码可查看

附件一:《取消外国公文书认证要求的公约》缔约国名单(截至2023年10月23日)

扫描二维码可查看

附件二:中国签发附加证明书式样

转自中伦律师事务所网站, 作者:李馨 李欣龙 田园 ,https://www.zhonglun.com/research/articles/15926.html